Quiet Quitting: Revolusi Senyap Generasi yang Mencari Makna di Dunia Kerja

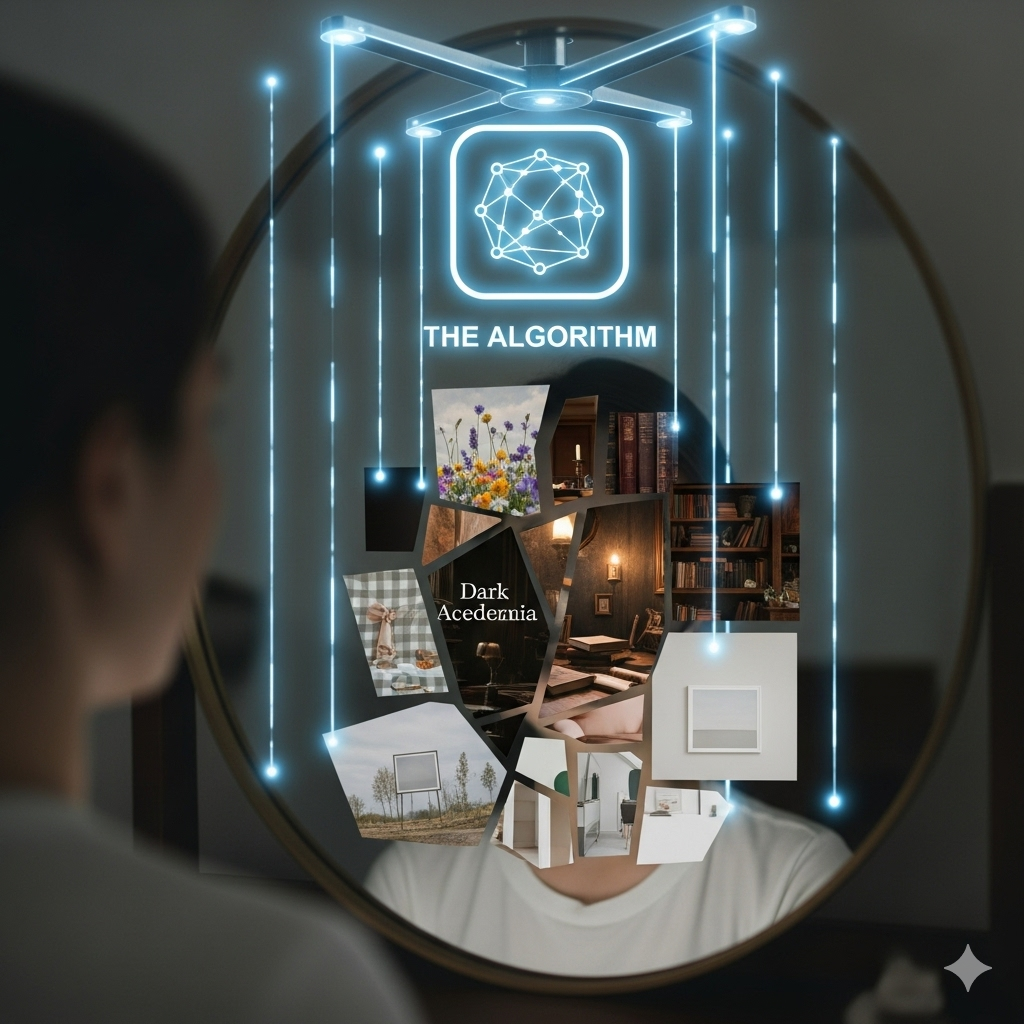

Sebuah istilah baru telah merayap ke dalam leksikon global, menggema di koridor kantor dan ruang obrolan virtual: quiet quitting. Pada permukaan, frasa ini terdengar seperti tindakan menyerah secara diam-diam. Namun, di baliknya tersimpan sebuah fenomena sosial yang jauh lebih kompleks, sebuah cerminan dari pergeseran seismik dalam cara satu generasi memandang pekerjaan, ambisi, dan arti hidup itu sendiri. Ini bukanlah kisah tentang kemalasan, melainkan tentang pencarian batas dan makna di tengah kultur kerja yang seringkali menuntut segalanya.

Quiet quitting, pada esensinya, adalah praktik melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi dan tanggung jawab yang tertera dalam kontrak—tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah penolakan sadar untuk melakukan “kerja ekstra” yang tidak diakui atau dikompensasi, seperti menjawab email di luar jam kerja, mengambil proyek tambahan tanpa insentif, atau mengorbankan kesejahteraan pribadi demi loyalitas buta pada perusahaan. Ini adalah revolusi senyap melawan “hustle culture” atau budaya gila kerja.

Dekonstruksi Stigma: Di Balik Label ‘Generasi Malas’

Sangat mudah untuk melabeli para pelaku quiet quitting sebagai pemalas atau tidak berdedikasi. Namun, label tersebut gagal menangkap akar keresahan yang mendorong fenomena ini. Quiet quitting lebih tepat dilihat sebagai respons logis terhadap sebuah “kontrak sosial” antara pekerja dan pemberi kerja yang terasa sudah usang dan tidak seimbang. Generasi sebelumnya mungkin dijanjikan stabilitas dan kemapanan sebagai imbalan atas kerja keras dan loyalitas jangka panjang. Namun, janji itu kini terasa hampa bagi banyak pekerja muda.

Akar Keresahan Sosio-Ekonomi Sebuah Generasi

Fenomena ini tidak lahir dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari berbagai tekanan sosio-ekonomi yang telah membayangi generasi Milenial dan Z selama bertahun-tahun.

1. Stagnasi Upah dan Krisis Biaya Hidup

Realitas ekonomi saat ini menunjukkan gambaran yang suram: sementara produktivitas perusahaan terus meningkat, pertumbuhan upah riil bagi pekerja cenderung stagnan. Di sisi lain, biaya hidup, terutama untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan, meroket. Ketika kerja keras tidak lagi menjadi jaminan untuk bisa membeli rumah atau mencapai keamanan finansial, motivasi untuk “memberikan 110%” secara alami terkikis.

2. Pandemi Sebagai Katalisator Kesadaran

Pandemi COVID-19 adalah momen jeda paksa bagi seluruh dunia. Bekerja dari rumah (WFH) menghapus batas fisik antara kantor dan rumah, tetapi secara paradoksal justru membuat banyak orang sadar betapa berharganya kehidupan di luar pekerjaan. Waktu bersama keluarga, kesehatan mental, dan hobi yang sempat terlupakan kembali menjadi prioritas. Pandemi menyadarkan banyak orang bahwa hidup mereka lebih dari sekadar profesi mereka.

3. Kelelahan Mental (Burnout) sebagai Epidemi Sunyi

“Hustle culture” yang selama ini dipuja-puja ternyata meninggalkan jejak kehancuran berupa kelelahan mental dan fisik. Generasi muda melihat orang tua atau senior mereka mengorbankan segalanya demi karier, hanya untuk berakhir dengan stres kronis dan penyesalan. Mereka belajar dari pengamatan itu dan secara kolektif memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Quiet quitting adalah mekanisme pertahanan diri terhadap burnout.

Pergeseran Paradigma: Dari Loyalitas Institusional ke Kesejahteraan Personal

Kita sedang menyaksikan pergeseran fundamental dari loyalitas terhadap perusahaan menjadi loyalitas terhadap diri sendiri. Pekerja muda saat ini tidak lagi melihat pekerjaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mendukung kehidupan yang mereka inginkan. Identitas mereka tidak lagi terikat pada jabatan atau nama besar perusahaan, tetapi pada kualitas hidup, kesehatan mental, dan kebahagiaan personal mereka.

Dengan demikian, quiet quitting bukanlah tindakan sabotase. Sebaliknya, ini adalah tindakan penegasan batas (boundary setting) yang sehat. Ini adalah cara pekerja untuk mengatakan: “Saya akan memberikan yang terbaik selama jam kerja, tetapi waktu dan energi di luar itu adalah milik saya.”

Kesimpulan: Sebuah Panggilan untuk Dunia Kerja yang Lebih Manusiawi

Pada akhirnya, quiet quitting adalah sebuah gejala, bukan penyakitnya itu sendiri. Gejala dari sistem kerja yang tidak lagi berkelanjutan, yang memprioritaskan profit di atas manusia. Mengabaikannya sebagai kemalasan adalah sebuah kesalahan besar. Sebaliknya, para pemimpin perusahaan dan pembuat kebijakan harus melihatnya sebagai umpan balik yang sangat berharga.

Fenomena sosial ini adalah panggilan untuk membangun kembali dunia kerja yang lebih manusiawi, fleksibel, dan saling menghargai. Sebuah dunia di mana kerja keras dihargai dengan kompensasi yang adil, dan di mana ambisi profesional dapat berjalan beriringan dengan kehidupan pribadi yang seimbang dan memuaskan. Revolusi senyap ini mungkin dimulai dari satu meja kerja, tetapi pesannya universal: manusia bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja.