Gereja Tanpa Tuhan: Fanatisme Fandom dan Kultus Parasosial

Di era digital yang serba terhubung, sebuah fenomena budaya global tengah mengakar kuat, menciptakan komunitas-komunitas dengan tingkat pengabdian yang luar biasa. Mereka memiliki “kitab suci” (diskografi atau filmografi), “ritual” (konser dan streaming massal), serta “nabi” yang dipuja setengah mati (para idola). Inilah dunia fandom, sebuah ekosistem kompleks yang pada tingkat ekstremnya, beroperasi layaknya sebuah gereja tanpa Tuhan, di mana fanatisme buta dan hubungan ilusi mengikat jutaan penggemar dalam sebuah kultus parasosial.

Istilah “kultus” mungkin terdengar keras, namun jika kita membedah dinamika yang terjadi di dalamnya, dari loyalitas tanpa syarat hingga demonisasi “musuh”, paralelnya menjadi sulit untuk diabaikan. Ini bukan sekadar kekaguman biasa, melainkan sebuah ikatan emosional mendalam yang dibentuk oleh mekanisme psikologis kompleks dan difasilitasi oleh teknologi modern. Artikel ini akan menyelami jantung fanatisme fandom, menganalisis bagaimana hubungan parasosial menjadi candu, dan mengapa fenomena ini menjadi cermin kebutuhan manusia akan keyakinan dan komunitas di zaman kiwari.

Hubungan Parasosial: Akar dari Ilusi Kedekatan

Inti dari fanatisme fandom adalah konsep psikologis yang dikenal sebagai hubungan parasosial. Ini adalah hubungan sepihak di mana seorang penggemar menaruh investasi emosional, waktu, dan energi yang besar pada seorang figur publik (idola), sementara sang idola sama sekali tidak menyadari eksistensi individu tersebut. Hubungan ini terasa nyata bagi penggemar, seolah mereka memiliki ikatan personal yang intim.

Bagaimana Media Sosial Menjadi Katalisator?

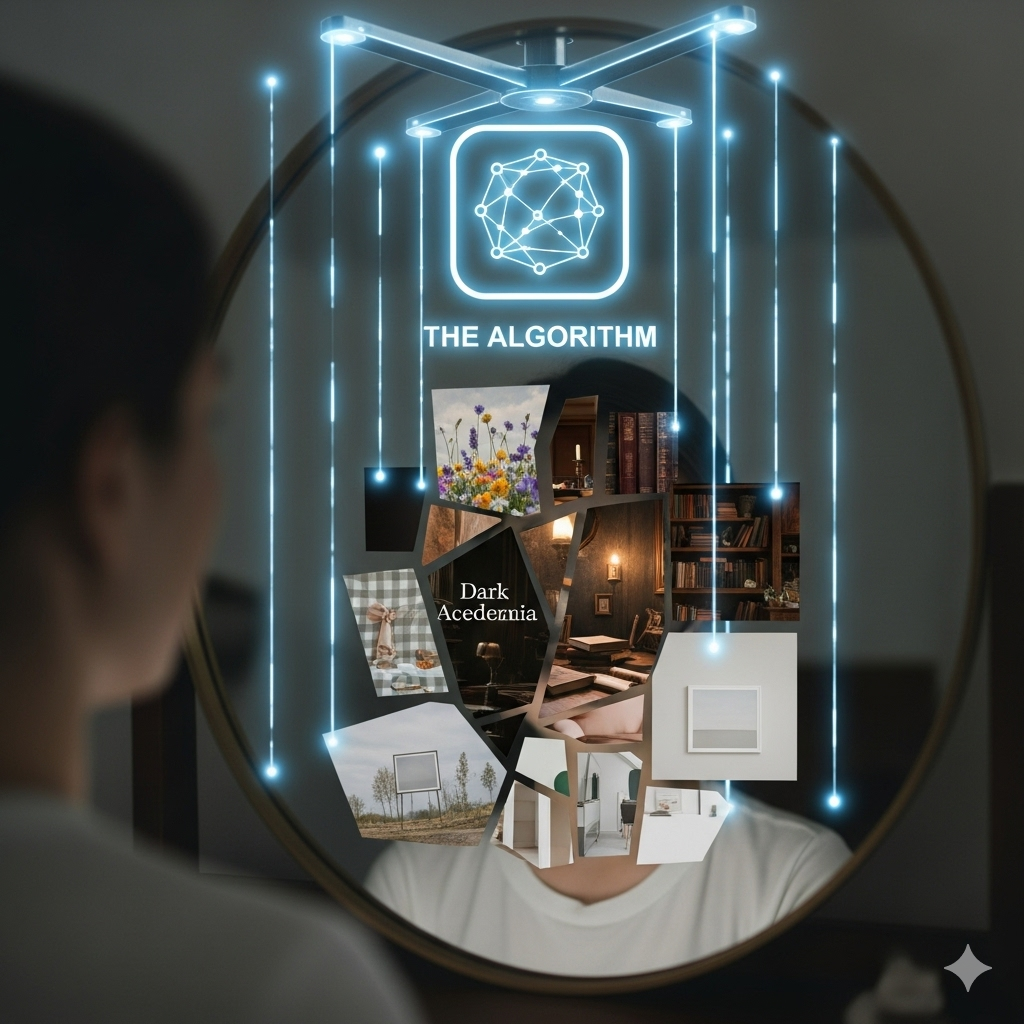

Di masa lalu, hubungan parasosial terbatas pada interaksi melalui layar televisi atau majalah. Namun, media sosial telah merevolusi segalanya. Idola kini dapat “berbicara” langsung dengan penggemar melalui unggahan Instagram, siaran langsung, atau cuitan di Twitter. Interaksi semu ini menciptakan ilusi kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggemar merasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari idola mereka, mengenal kepribadian mereka, dan merasa dipahami. Algoritma yang terus menyajikan konten terkait idola semakin memperkuat gelembung ilusi ini, membuat penggemar semakin terikat secara emosional.

Fandom sebagai Kultus Modern: Analisis Perbandingan

Ketika pengabdian dalam hubungan parasosial mencapai puncaknya, fandom mulai menunjukkan ciri-ciri yang mirip dengan sebuah kultus. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk merendahkan, melainkan untuk memahami struktur dan kekuatan sosial yang bekerja di dalamnya.

1. Figur Sentral yang Diidealkan

Dalam sebuah kultus, ada pemimpin karismatik yang dipuja. Dalam fandom, idola adalah pusat alam semesta. Mereka tidak hanya dikagumi karena bakatnya, tetapi juga dianggap sebagai sosok yang sempurna secara moral dan personal. Setiap kritik terhadap sang idola dianggap sebagai serangan pribadi terhadap fandom itu sendiri, dan akan dilawan dengan pembelaan yang sengit.

2. Ritualitas dan Pengorbanan

Fandom memiliki serangkaian ritual yang memperkuat ikatan komunitas. Mulai dari streaming lagu atau video klip secara serempak untuk memecahkan rekor, melakukan voting massal di ajang penghargaan, hingga membeli merchandise dalam jumlah besar. Tindakan-tindakan ini seringkali membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang yang tidak sedikit, yang dipandang sebagai bukti kesetiaan dan dedikasi.

3. Bahasa dan Identitas Eksklusif

Setiap fandom besar memiliki istilah, lelucon internal, dan simbol-simbolnya sendiri yang hanya dipahami oleh anggota. Penggunaan bahasa eksklusif ini menciptakan rasa identitas kolektif dan membedakan “kita” (penggemar sejati) dari “mereka” (orang luar atau penggemar biasa). Menjadi bagian dari fandom memberikan identitas sosial yang kuat, terutama bagi individu yang mungkin merasa terasing di dunia nyata.

4. Mentalitas “Kami vs. Mereka”

Salah satu sisi tergelap dari fanatisme fandom adalah munculnya toksisitas dan fan war (perang antar-fandom). Fandom lain yang dianggap sebagai saingan seringkali didemonisasi. Kritik terhadap idola mereka dianggap sebagai hujatan yang harus dibalas. Mentalitas kelompok ini memperkuat kohesi internal tetapi seringkali mengarah pada perundungan siber dan perilaku agresif verbal, semua dilakukan atas nama “membela” idola.

Dampak Psikologis: Surga dan Neraka Fanatisme

Terjebak dalam fanatisme fandom adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, fandom dapat menjadi sumber kebahagiaan, dukungan sosial, dan pelarian dari tekanan hidup. Banyak penggemar menemukan teman seumur hidup dan merasakan rasa memiliki yang tulus dalam komunitas mereka.

Namun, di sisi lain, hubungan parasosial yang berlebihan dapat berdampak negatif. Beberapa dampaknya antara lain:

- Kesehatan Mental: Obsesi terhadap idola dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan kesulitan membedakan antara fantasi dan realitas. Kesejahteraan emosional menjadi sangat bergantung pada kesuksesan atau citra publik sang idola.

- Masalah Keuangan: Tekanan untuk terus mendukung idola dengan membeli album, merchandise, atau tiket konser dapat menyebabkan masalah finansial yang serius.

- Isolasi Sosial: Ironisnya, terlalu tenggelam dalam komunitas online dapat menyebabkan isolasi dari hubungan di dunia nyata. Waktu dan energi yang seharusnya untuk keluarga dan teman tersedot ke dalam dunia fandom.

Kesimpulan: Refleksi di Balik Pemujaan

Fenomena “gereja tanpa Tuhan” dalam fandom modern adalah cerminan dari kebutuhan dasar manusia akan makna, identitas, dan komunitas. Di dunia yang semakin individualistis dan sekuler, fandom menawarkan sebuah “keluarga” dan “keyakinan” baru. Para idola, dengan citra yang dikurasi secara cermat, mengisi kekosongan figur panutan yang dapat diandalkan.

Namun, penting bagi para penggemar untuk menjaga keseimbangan. Mengagumi seorang seniman adalah hal yang wajar dan sehat, tetapi ketika kekaguman itu berubah menjadi pemujaan buta yang menuntut pengorbanan tanpa batas dan memicu permusuhan, garis batas menuju kultus parasosial telah terlewati. Pada akhirnya, memahami dinamika ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan kita semua akan kekuatan dahsyat dari ikatan emosional kolektif di era digital—sebuah kekuatan yang bisa membangun sekaligus menghancurkan.