Kuburan Nuansa: Media Sosial, Debat Tanpa Berpikir

Di era digital, kita semua adalah penghuni sebuah alun-alun global bernama media sosial. Sebuah ruang yang menjanjikan koneksi, pertukaran ide, dan demokrasi informasi. Namun, janji itu kini terasa getir. Alih-alih menjadi forum pencerahan, media sosial seringkali berubah menjadi medan perang verbal, sebuah arena gladiator di mana orang-orang berdebat dengan amarah, menghakimi tanpa konteks, dan membenci sosok yang tak pernah mereka temui. Selamat datang di kuburan nuansa, sebuah fenomena sosial di mana pemikiran kompleks mati dan digantikan oleh slogan, amarah, dan polarisasi ekstrem.

Setiap hari kita menyaksikannya: isu rumit direduksi menjadi cuitan 280 karakter, video 30 detik, atau sebuah meme. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, ambiguitas, atau spektrum abu-abu. Anda harus memilih satu sisi: benar atau salah, pahlawan atau penjahat, bersama kami atau melawan kami. Fenomena ini bukan kecelakaan; ini adalah produk dari desain platform dan bias psikologis manusia yang saling menguatkan. Artikel ini akan membedah bagaimana media sosial secara sistematis melatih kita untuk berdebat tanpa berpikir dan membenci tanpa mengenal.

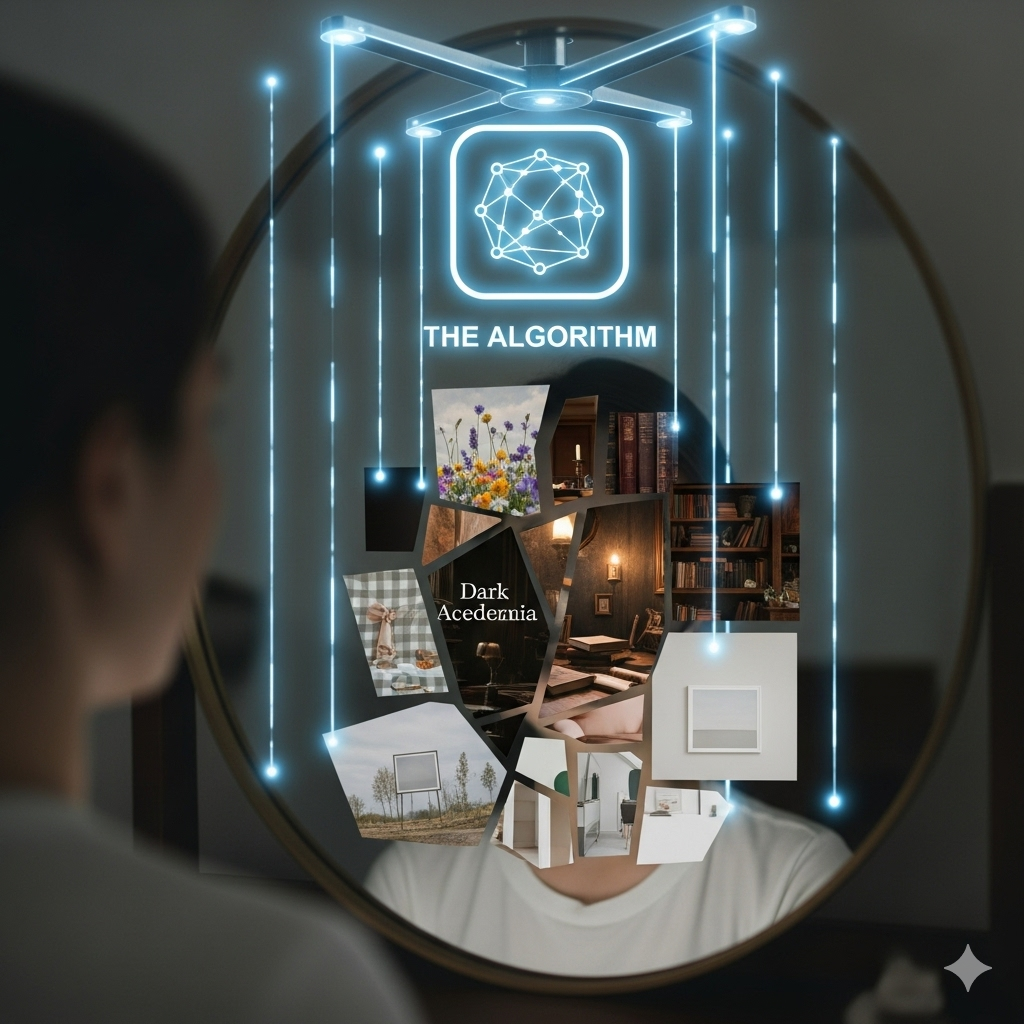

Arsitektur Kemarahan: Algoritma dan Gelembung Filter

Akar masalah dari matinya nuansa terletak pada fondasi media sosial itu sendiri: algoritma. Platform seperti Facebook, X (dulu Twitter), TikTok, dan Instagram tidak dirancang untuk memfasilitasi pemahaman, melainkan untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement). Dan tidak ada yang memicu keterlibatan secepat dan seefektif emosi yang kuat, terutama kemarahan dan kemuakan.

1. Ekonomi Perhatian dan Amplifikasi Amarah

Konten yang paling ekstrem, provokatif, dan memecah belah cenderung mendapatkan lebih banyak suka, komentar, dan bagikan. Algoritma mengenali pola ini dan mendorong konten tersebut ke lebih banyak pengguna. Akibatnya, pandangan yang paling keras dan tidak bernuansa mendapatkan jangkauan terluas, sementara pendapat yang moderat, hati-hati, dan kompleks tenggelam dalam kebisingan. Kita secara tidak sadar dilatih bahwa untuk didengar, kita harus berteriak paling keras.

2. Ruang Gema (Echo Chamber) dan Polarisasi

Algoritma juga secara aktif menciptakan “gelembung filter” atau “ruang gema” di sekitar kita. Platform ini mempelajari preferensi kita dan terus-menerus menyajikan konten yang kita setujui, serta menghubungkan kita dengan orang-orang yang berpikiran sama. Meskipun terasa nyaman, ini sangat berbahaya. Di dalam ruang gema, keyakinan kita terus divalidasi tanpa pernah ditantang, membuat kita semakin yakin akan kebenaran mutlak pandangan kita dan semakin tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Pihak “lawan” tidak lagi dilihat sebagai orang dengan pendapat berbeda, melainkan sebagai musuh yang sesat dan jahat.

Psikologi Massa di Era Digital: Dehumanisasi dalam Genggaman

Selain desain platform, cara kerja otak kita juga berkontribusi pada budaya debat yang toksik. Media sosial menciptakan kondisi psikologis yang sempurna untuk menumbuhkan kebencian.

1. Efek Disinhibisi Online dan Hilangnya Konteks

Berinteraksi melalui layar memberikan rasa anonimitas dan jarak psikologis. Orang menjadi lebih berani untuk mengatakan hal-hal yang tidak akan pernah mereka ucapkan secara tatap muka. Fenomena ini dikenal sebagai efek disinhibisi online. Kita melupakan bahwa di balik setiap foto profil ada manusia nyata dengan perasaan. Avatar dan nama pengguna menjadi sasaran abstrak yang mudah untuk diserang dan dihina.

2. Runtuhnya Konteks (Context Collapse)

Sebuah pernyataan, lelucon, atau video yang dibuat untuk audiens tertentu bisa dengan mudah dicabut dari konteks aslinya dan disebarkan ke audiens yang sama sekali berbeda, yang mungkin salah menafsirkannya. Tanpa memahami konteks sosial, budaya, atau personal, sebuah unggahan bisa dengan cepat menjadi bahan amukan massa digital. Orang dihakimi berdasarkan potongan informasi terburuk yang bisa ditemukan, tanpa ada kesempatan untuk membela diri dengan nuansa.

Konsekuensi Nyata dari Perang Virtual

Matinyanya nuansa di dunia maya memiliki dampak yang sangat nyata di dunia fisik. Ini bukan sekadar perdebatan online yang tidak berbahaya.

- Erosi Kepercayaan Sosial: Ketidakpercayaan terhadap institusi, media, dan bahkan sesama warga negara meningkat karena setiap pihak terkurung dalam realitas informasinya sendiri.

- Polarisasi Politik yang Ekstrem: Kompromi dan dialog menjadi mustahil ketika setiap isu politik dilihat sebagai pertempuran moral antara kebaikan dan kejahatan.

- Dampak Kesehatan Mental: Menjadi target kebencian online atau terus-menerus terpapar konten negatif dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan trauma.

Kesimpulan: Menemukan Kembali Seni Berpikir

Media sosial adalah alat yang kuat, namun kita telah menjadi budak dari desainnya yang paling adiktif dan merusak. Membunuh nuansa berarti membunuh pemikiran kritis, empati, dan pada akhirnya, kemanusiaan kita. Melawan tren ini bukanlah tugas yang mudah, namun harus dimulai dari kesadaran individu. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak sebelum membagikan konten yang memicu amarah, untuk secara aktif mencari sudut pandang yang berbeda, dan untuk mengingat bahwa di balik setiap layar ada seorang manusia.

Kita harus belajar kembali seni berdialog, yaitu mendengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab. Jika tidak, kita akan selamanya terjebak dalam kuburan nuansa yang kita gali sendiri, berteriak ke dalam kehampaan, dan membenci bayangan yang tidak pernah kita kenal.